助力保护“生物多样性”,宝马的Only与All-in

“生物多样性”这个话题对于很多人而言,要么比较无感:多死一头大象或者狮子,仿佛千里之外的事;要么直接从钱或者价值的角度去看:例如犀牛角、虫草、鱼翅贵且稀缺,因此我们应该去保护繁衍;要么站在更高一些的维度,从生态链因果环环相扣的角度看:比如一批食肉类动物的灭绝,意味着一群食草动物失去天敌,这又将带来大规模植物的消失;而植被的生存状态又牵涉到昆虫的种类与数量而昆虫和植物又和土壤和水中的微生物息息相关,最终势必引发我们赖以生存的环境全线崩塌。

2021-10-14 | 出处: 汽车华尔街 | 责编: 谷博文

前言

前言

“生物多样性”这个话题对于很多人而言,要么比较无感:多死一头大象或者狮子,仿佛千里之外的事;要么直接从钱或者价值的角度去看:例如犀牛角、虫草、鱼翅贵且稀缺,因此我们应该去保护繁衍;要么站在更高一些的维度,从生态链因果环环相扣的角度看:比如一批食肉类动物的灭绝,意味着一群食草动物失去天敌,这又将带来大规模植物的消失;而植被的生存状态又牵涉到昆虫的种类与数量,而昆虫和植物又和土壤和水中的微生物息息相关,最终势必引发我们赖以生存的环境全线崩塌。

无论哪种视角, “生物多样性”对于人类命运的深远影响已正式浮出水面。这也是今年10月在中国昆明举办的联合国《生物多样性公约》缔约方第15次会议(简称COP15)推动达成“2020年后全球生物多样性行动框架”的使命所在。

无论哪种视角, “生物多样性”对于人类命运的深远影响已正式浮出水面。这也是今年10月在中国昆明举办的联合国《生物多样性公约》缔约方第15次会议(简称COP15)推动达成“2020年后全球生物多样性行动框架”的使命所在。

“物竞天择”与“伞护种”

保护“生物多样性”是否就是我们平日里常说的保护环境呢?

答案若是,那又何必将“生物多样性”的议题单独拎出来召开联合国大会,让全人类来共同审慎应对呢?

因此,我们应首先认识到,这将是一个非常难解的题。保护环境或者“生物多样性”,皆与人类近现代文明发展至今仍需依靠大量攫取自然资源的工业化本质尚存极大冲突。也因此,从积极一面来看,无论是《巴黎气候协定》的碳中和控温目标,亦或是COP15的“全球生物多样性行动框架”讨论,起码来说,大家毕竟有了一些意识。

其次,要庆幸我们跨过了“物竞天择”的认知初级阶段。随着前三次工业文明进展至今,人类影响环境的能力和速度可谓呈几何级增长。在这一过程中,人类也渐悟到急剧的环境变化势必触发连锁反应,例如极端反常气候的愈发频繁狂暴。由此,也初步寻求一些理论探索,例如不时搬出《天演论》“物竞天择,适者生存”的片面解读,寻求心灵的些许慰藉与开脱。

其次,要庆幸我们跨过了“物竞天择”的认知初级阶段。随着前三次工业文明进展至今,人类影响环境的能力和速度可谓呈几何级增长。在这一过程中,人类也渐悟到急剧的环境变化势必触发连锁反应,例如极端反常气候的愈发频繁狂暴。由此,也初步寻求一些理论探索,例如不时搬出《天演论》“物竞天择,适者生存”的片面解读,寻求心灵的些许慰藉与开脱。

然而,关于“物竞天择”,虽然大自然有看不见的手(规律)持续进行物种的筛选和淘汰,但前提必须存有足够数量的多样性物种,才能确保大自然有的筛有的选。如果失去差异性,物种单一化,大自然也就无从选择;当然,这也就意味着距离全物种灭绝只有咫尺之遥。就像电影《星际穿越》(Interstellar)里地球最后的末日场景,生物物种大规模退化,随之人类也坐等灭亡。

换言之,地球上的各动植物种群每时每刻都在产生着多样性,而“物竞天择”也在每时每刻消耗着这些多样性。简单说,当人类改变环境的速度(消耗)大于地球生物多样性的自然发生(储备)时,其后果注定会反噬到人类自身上来。因此,人类须将自己“折腾”的速度慢下来,给予生物种群更多时间演变适应,不能一直摁着快进键指望它们能跟上一起飞。

换言之,地球上的各动植物种群每时每刻都在产生着多样性,而“物竞天择”也在每时每刻消耗着这些多样性。简单说,当人类改变环境的速度(消耗)大于地球生物多样性的自然发生(储备)时,其后果注定会反噬到人类自身上来。因此,人类须将自己“折腾”的速度慢下来,给予生物种群更多时间演变适应,不能一直摁着快进键指望它们能跟上一起飞。

再者,当我们开始有了意识去做改变,可是考虑到地球生物环境的复杂性,该从何处着手呢?有一个答案,是采取保护生物学中的“伞护种”的概念。显然,分门别类一个个单独立项去保护,恐怕行不通。不可能有那么多大量资金投入与成建制人手配备;唯有抓事物主要方面,抓重点。就像中国以保护大熊猫栖息地的方式来保护大熊猫,从而事实上相当于保护了栖息地全部物种以及一个完整、原始的生态体系。好比撑开一柄大伞,不单保护了熊猫,也将同处栖息地的另外77种两栖动物和爬行动物、85种鱼类、141种兽类、338种鸟类、3446种种子植物等等一并罩住。

应当说,保护“生物多样性”要比笼统保护环境的思考,顶层视野更深远。不过,我们虽有意识改变,同样也要考虑付出的代价,即投入成本与行动路线可行性。这也就是联合国生物多样性大会的召开为何受到全球瞩目的重要原因。很多人都想参与,又希望能恰如其分,力所能及不添乱。

应当说,保护“生物多样性”要比笼统保护环境的思考,顶层视野更深远。不过,我们虽有意识改变,同样也要考虑付出的代价,即投入成本与行动路线可行性。这也就是联合国生物多样性大会的召开为何受到全球瞩目的重要原因。很多人都想参与,又希望能恰如其分,力所能及不添乱。

这当中,汽车行业里宝马的态度一贯鲜明。宝马集团董事长齐普策先生说:“如何应对气候变化以及利用资源,将决定整个社会和宝马集团的未来。因此,我们将可持续发展作为一切言行的核心。我们认为这是成功塑造未来的重要基石,因为成功的商业模式和可持续发展不可分割。”

“时空折叠”与“认知折叠”

再提一个问,COP15大会为何这一次特意选择在中国云南召开呢?

巧合?当然不是,其实这与它的特殊“时空折叠”身份有关。

距今6500万年以来印度洋板块与欧亚板块猛烈挤压折叠造就了云南的阶梯式布局,南北900公里范围,7个气候带(区),相当于从祖国最南端到最北端的气候变化折叠一体;既有常年雪山与热带雨林,又有奔流的大江大河与静谧旖旎的高原湖泊;还有多达26个民族和谐共处,它的生物丰富多样性与开发保护状态,尤为引人注目。

从最基本的人的生存发展平等权来说,当然不能让云南走“发展休克”的道路。普通民生经济活动还是要正常运行,不可能用发展休克来换取保护生物多样性的成果。

从最基本的人的生存发展平等权来说,当然不能让云南走“发展休克”的道路。普通民生经济活动还是要正常运行,不可能用发展休克来换取保护生物多样性的成果。

从实现手段上来说,面对这样一个“时空折叠”的超级多样性区域,根本不可能制定一个近乎完美的计划,只能依从“折叠”认知,将复杂琐碎的问题折叠一体处理,最大限度提升效率、降低成本。而这也与汽车行业为了保护环境、保护“生物多样性”而推动新能源转型发展如出一辙。更有效率的方式或许是,从顶层规划将从能源采集到生产制造与使用回收的各环节折叠,统一由宝马这样的公司来做闭环管理。

那么, 宝马有准备好吗?

早在1972年慕尼黑奥运会上,宝马第一辆纯电动汽车1602e便成为全场瞩目的领跑车。1973年,宝马在汽车行业率先设立“首席环境官”职位。2000年,可持续发展成为宝马集团企业战略的指导原则。2001年起,宝马每年发布可持续发展报告,至今已坚持20年。2001年宝马集团签署《联合国环境规划署国际清洁生产宣言》并加入联合国全球契约。2020年,宝马集团董事长齐普策宣布宝马集团可持续发展2030战略:设定目标到2030年单车二氧化碳排放量较2019年减少至少1/3。并且,宝马集团将可持续发展战略作为核心企业战略,作为一切言行的核心。今年,宝马集团还第一次将可持续报告与财报进行合并,接收公众和资本市场的监督,并进一步提升了之前设立的减碳目标,到2030年平均单车全生命周期碳排放较2019年降低40%。

回溯宝马在环保领域的历史沿革,可以看出宝马一直是理念“先行者”,引领时代之姿。当然,“先行”并不等同于蒙眼狂奔,或者弯道超车。作为百年车企,牵一发而动全身,宝马肩负着巨大的企业社会责任。因此,观察宝马的环保哲学,“Only”与 “All In”同在。

“Only”与 “All In”

所谓Only,指的就是宝马对自我的极致要求。就像2020年对外官宣,将可持续发展战略作为核心企业战略,并作为一切言行的核心。在并没有外界强力迫使的情况下,宝马主动要求现售每一款宝马插电式混合动力产品的“碳足迹”都要经过认证——从原材料采购、供应链、生产及使用,一直到最后的回收利用阶段。在生产端,到2021年,宝马集团全球所有工厂都已完全使用由可再生能源产生的电力。例如华晨宝马沈阳生产基地,依靠自产太阳能电力、购买风能电力以及认购国际绿色电力证书,实现了100%可再生能源电力供电生产。

再比如,宝马要求生产第五代高压动力电池实现100%铝材料来自再生材料,例如在迪拜,传统高能耗的铝全部由太阳能电力进行生产。此外,至少50%镍和钴也同样来自再生材料。还有利用领先的区块链技术,实现关键原材料在全球流动中的完整可追溯性,从矿山到冶炼厂全程追踪。

再比如,宝马要求生产第五代高压动力电池实现100%铝材料来自再生材料,例如在迪拜,传统高能耗的铝全部由太阳能电力进行生产。此外,至少50%镍和钴也同样来自再生材料。还有利用领先的区块链技术,实现关键原材料在全球流动中的完整可追溯性,从矿山到冶炼厂全程追踪。

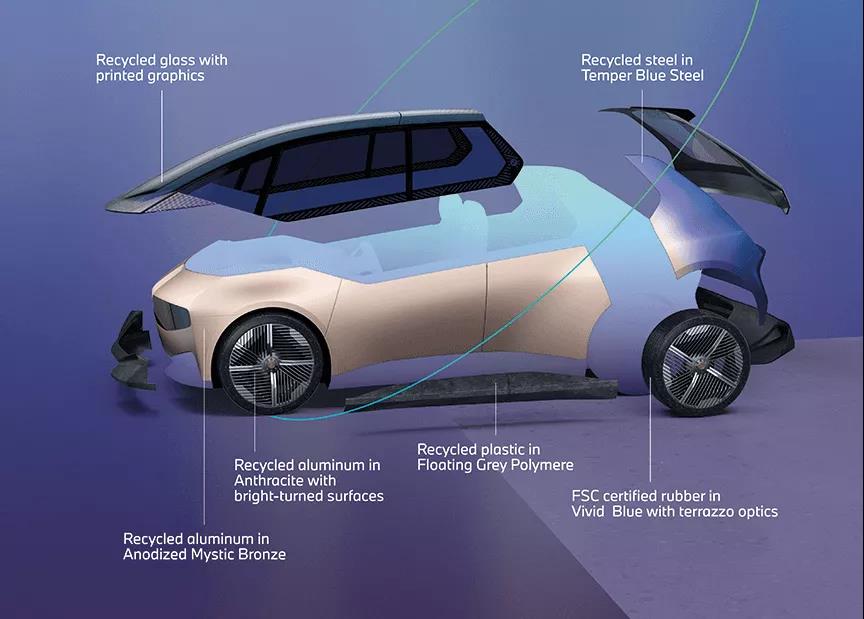

刚刚过去的9月,宝马集团提出基于循环经济的“再思考、再精减、再利用、再回收”四大指导原则,在2021德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA)推出 BMW i 循环概念车(BMW i Vision Circular)。BMW i Vision Circular设计全面遵循了循环经济的原则,实现100%使用再利用材料和100%可回收,将宝马集团致力打造“最绿色的电动汽车”的愿景再次推进一步。

凡此种种,不可谓不极致。

凡此种种,不可谓不极致。

而“All In”,指的是宝马完善的战略布局筹划。

宝马不仅-持续为燃油车提供高效动力,同时专注研发第五代BMW eDrive电力驱动系统,其电机无需任何稀土材料,所采用的高压动力电池在充放电特性、耐用性和安全性方面性能卓越。此外,宝马也在继续加大投入对氢燃料电池技术的研发。2022年将基于现款BMW X5车型小规模生产配备氢燃料电池驱动系统、除水蒸气外不排放任何废气的BMW iHydrogen NEXT车型。值得一提的是,宝马集团旗下风险投资基金宝马i风投(BMW i Ventures)一直紧盯世界科技前沿,投资了众多未来之星,例如投资美国初创公司Boston Metal,研发无碳钢生产创新方法。

而今年除了创新纯电动BMW iX即将上市,到2023年,宝马集团将在全球提供25款新能源汽车,其中一半是纯电动车型;到2030年,宝马集团累计销售电动化汽车的数量将达700万辆。

而今年除了创新纯电动BMW iX即将上市,到2023年,宝马集团将在全球提供25款新能源汽车,其中一半是纯电动车型;到2030年,宝马集团累计销售电动化汽车的数量将达700万辆。

宝马将再次定义BMW

最后,再来提一个问,宝马严格意义上还是一家车企吗?

相信答案会有很多。如上,它可以被视作是一家科技投资公司,一家数据驱动的研发公司;一家应用循环经济理念,试图实现100%使用再利用材料和100%可回收利用的能源投资公司。应当说,宝马早已不再是一家只会埋头生产制造的车企。这是时代的必然要求,也是它多年积累所实现的量变到质变。

回到保护生物多样性话题上来,无论宝马普通车主、员工、经销商如何线性努力,多个方向的努力延伸需要宝马作为撑起一切“伞保护”的主柄。通过它的环保高要求去倒逼供应链进化,通过自身生产制造交付的体系化节能以及对材料循环使用的闭环管理,最终成为“折叠”认知的最好诠释。一句话,我们需要更多新概念定义下的BMW来帮助我们实现梦想。

回到保护生物多样性话题上来,无论宝马普通车主、员工、经销商如何线性努力,多个方向的努力延伸需要宝马作为撑起一切“伞保护”的主柄。通过它的环保高要求去倒逼供应链进化,通过自身生产制造交付的体系化节能以及对材料循环使用的闭环管理,最终成为“折叠”认知的最好诠释。一句话,我们需要更多新概念定义下的BMW来帮助我们实现梦想。

正因为宝马不忘初心,专注做好一件事,制造终极驾驶机器—— “We only make one thing, the ultimate driving machine”,外界才始终坚信,宝马对于环保的议题是极其认真的,也是有多年投入可以明证的。

写在最后——

大自然依旧有很多的奥秘,人类未解。敬畏自然,从自然中学习,这是中国古老的智慧,也是今天材料科学、仿生学等科学领域的课题。宝马的未来“Only”与 “All In”皆无止境,它也必将不断重新定义自己。