车越卖越多,为什么奇瑞的“胆量”越来越小?

这个时代,从买车到造车,大家都变“大胆”了。

2025-05-14 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

这个时代,从买车到造车,大家都变“大胆”了。

这个时代,从买车到造车,大家都变“大胆”了。

消费者大胆尝鲜,第一次买电车、买智能座舱、买激光雷达,或许靠的是“想试试”;车企更大胆,什么能上车,就往上堆,速度快得像在“赌明天”。行业在狂奔,产品在推陈出新,似乎谁都不愿再慢半拍。可是,有一家车企,却在这样的节奏中悄悄踩了刹车。

它在智能化、电动化上投入不小,但真正上车前,总是三思再三思;它有技术积累、有创新能力,却在量产前偏偏要做“过度验证”;它在每一场事故发生之前,已经预演了无数遍最坏的情况……在行业冲刺的风口,这家企业的“胆小”显得格外特别,甚至有点“格格不入”。

这家企业,叫奇瑞。它的“胆小”,不是不敢上,不是不会做,而是始终在问自己一个问题:当技术变得越来越先进,车变得越来越复杂,我们是否还能守住最初的底线——那条关于生命的防线?

5月13日,带着对“极限安全”的执着追问,奇瑞在芜湖碰撞试验室举办了“奇瑞安全之夜”。这是继“智能之夜”、“混动之夜”之后,奇瑞第三次以“技术之夜”的形式,对外展示其在核心技术领域的积累。

5月13日,带着对“极限安全”的执着追问,奇瑞在芜湖碰撞试验室举办了“奇瑞安全之夜”。这是继“智能之夜”、“混动之夜”之后,奇瑞第三次以“技术之夜”的形式,对外展示其在核心技术领域的积累。

但与前两场更偏未来感、充满热度与想象力的发布不同,这一次,奇瑞将主角让给了两个最朴素、也最沉重的字眼:安全。

01

“撞”出来的安全,奇瑞只做最“硬”的防线

奇瑞的“安全”表现如何?昨天,笔者已经在《车毁人没事,到底是运气,还是底气?》一文中梳理了一些在奇瑞身上发生的典型案例:从高速撞击油罐车后仍能下车打电话会议的艾瑞泽5,到时速125撞击收费站水泥墩仍全员无恙的瑞虎8PRO;从空翻两周半后车主仅手部擦伤的艾瑞泽8,到30米山崖坠落后五口之家安然无恙的瑞虎8L……

奇瑞的“安全”表现如何?昨天,笔者已经在《车毁人没事,到底是运气,还是底气?》一文中梳理了一些在奇瑞身上发生的典型案例:从高速撞击油罐车后仍能下车打电话会议的艾瑞泽5,到时速125撞击收费站水泥墩仍全员无恙的瑞虎8PRO;从空翻两周半后车主仅手部擦伤的艾瑞泽8,到30米山崖坠落后五口之家安然无恙的瑞虎8L……

可以说,一桩桩真实事故中的“奇瑞奇迹”,并非偶然,而是源自工程师们对最坏情况的极致预判,以及以真金白银筑起的安全防线。这样的安全底线,并非一朝一夕铸成,而是经历了技术积累、体系构建与持续验证的长期沉淀。28年来,奇瑞始终没有让“安全第一”流于口号,而是将其贯穿于研发体系、制造流程与产品逻辑之中,真正将安全内化为品牌的核心产品力。

2003年,奇瑞组建了国内第一个碰撞仿真团队,率先探索汽车被动安全的数字化路径;2008年,奇瑞A3成为首款获得C-NCAP五星评级的中国品牌A级车,打破合资垄断;2023年,星纪元ES获得中国品牌首个新能源车NESTA六维电安全认证,标志着在新能源安全领域也站稳了脚跟;2024年,仅在碰撞实验室内,奇瑞就完成了超1500台实车碰撞测试。这是对“安全”两字最具诚意的表达,更是对每一位用户的郑重承诺。

2003年,奇瑞组建了国内第一个碰撞仿真团队,率先探索汽车被动安全的数字化路径;2008年,奇瑞A3成为首款获得C-NCAP五星评级的中国品牌A级车,打破合资垄断;2023年,星纪元ES获得中国品牌首个新能源车NESTA六维电安全认证,标志着在新能源安全领域也站稳了脚跟;2024年,仅在碰撞实验室内,奇瑞就完成了超1500台实车碰撞测试。这是对“安全”两字最具诚意的表达,更是对每一位用户的郑重承诺。

在当下这个“智能化”、“电动化”风潮席卷的时代,虽然行业重心不断转移,但消费者对安全的诉求从未被稀释。理性回归之下,车辆的极限保护能力,正在重新成为购车决策的关键变量。正因如此,奇瑞始终坚持“安全不设前提”的底线思维,不仅满足国内外标准测试,更在多种自然环境下进行高强度测试验证,从极热荒漠、极寒雪地,到高海拔、强降雨等极端场景,全面打磨产品本质安全性能。更难得的是,奇瑞并未满足于“过线”,而是主动对标“更高一线”。

在刚刚举办的“奇瑞安全之夜”上,奇瑞对“安全极限”的坚守更是展现得尤为彻底。活动现场,一场持续5小时的多车型实车碰撞测试轮番上演,不仅实现了全程直播,还安排了专业工程师现场讲解,从测试逻辑到技术细节层层拆解。每一次“硬碰硬”的冲击,都精准对焦用户最关心的“万一”,更是对车身结构、约束系统和安全设计的一次次严苛验证。在这个过程中,奇瑞没有刻意营造氛围,而是选择用可视化、体系化的方式,用“实证”替代“宣传”,将对用户的责任落到最细节之处。

在刚刚举办的“奇瑞安全之夜”上,奇瑞对“安全极限”的坚守更是展现得尤为彻底。活动现场,一场持续5小时的多车型实车碰撞测试轮番上演,不仅实现了全程直播,还安排了专业工程师现场讲解,从测试逻辑到技术细节层层拆解。每一次“硬碰硬”的冲击,都精准对焦用户最关心的“万一”,更是对车身结构、约束系统和安全设计的一次次严苛验证。在这个过程中,奇瑞没有刻意营造氛围,而是选择用可视化、体系化的方式,用“实证”替代“宣传”,将对用户的责任落到最细节之处。

真正配得上“安全”二字的,从来不是纸面上的参数,而是能经受时间与现实考验的体系力,而那些只有在一次次“被撞”之后仍能屹立不倒的产品,才足以赢得用户的信赖。显然,奇瑞正在用最“硬核”的方式筑起一道安全的防线,以可视、可感、可验证的形式,把“安全第一”的理念变成看得见、信得过的底气。

02

安全守护再升级:从一时安全,到全时守护

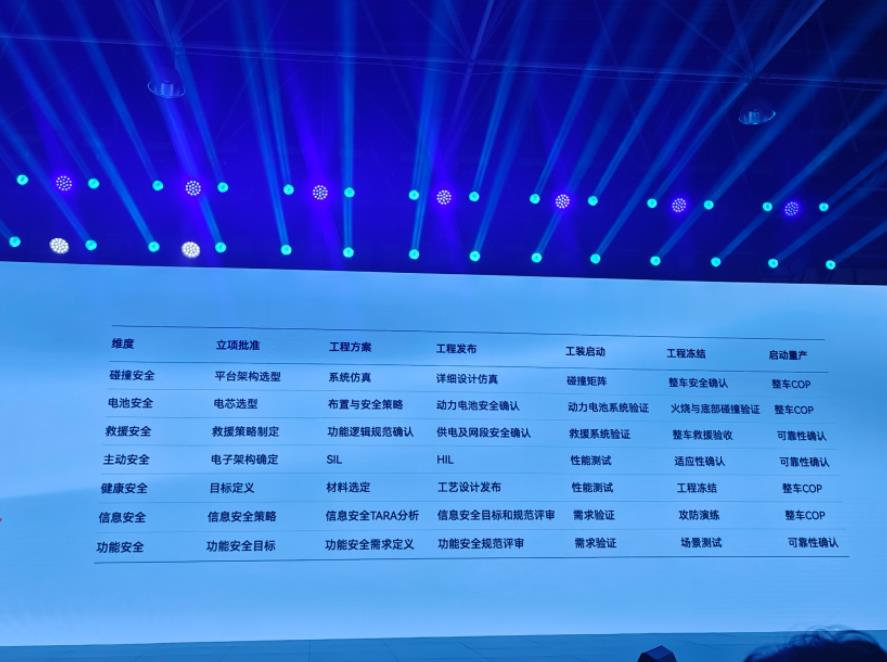

在这场“安全之夜”上,奇瑞不仅以实车碰撞测试呈现出“看得见的安全”,更系统展示了其构建的“七大安全”体系:主动安全、电池安全、碰撞安全、信息安全、健康安全、救援安全、功能安全,覆盖从行车、乘坐、环境、隐私到极端事故等全场景、全周期的用车安全需求。这一体系,不是对某一技术点的强化,而是一次对用户生命全维度的系统守护升级。

在这场“安全之夜”上,奇瑞不仅以实车碰撞测试呈现出“看得见的安全”,更系统展示了其构建的“七大安全”体系:主动安全、电池安全、碰撞安全、信息安全、健康安全、救援安全、功能安全,覆盖从行车、乘坐、环境、隐私到极端事故等全场景、全周期的用车安全需求。这一体系,不是对某一技术点的强化,而是一次对用户生命全维度的系统守护升级。

其中,主动安全是奇瑞“大胆创新、严苛验证”理念的第一落点。在覆盖万级高危驾驶场景的基础上,奇瑞打造了具备全速域能力的智能辅助驾驶系统。在发布会现场展示的多个极限工况中,包括130km/h高速紧急避让、自动紧急制动等场景均顺利应对,其系统响应的稳定性与极限能力均达到了行业领先水平。奇瑞认为,主动安全不仅是前装选配功能,更是决定是否“避免事故”的第一道防线。

电池安全,作为新能源时代用户最关注的议题之一,奇瑞通过“六维验证+五项极限测试”的严苛标准,构建了全链路、高冗余的电池安全防护体系。从电芯材料选择到系统热控逻辑,从母婴级辐射防护标准到9.88倍于国标的热失控防护能力,奇瑞实现了对电池本质安全的全面掌控。更领先的是,奇瑞还将AI大模型能力引入电池安全管理,实现实时预警、云端监控,真正做到“预知风险于未发”。

碰撞安全,是奇瑞多年来最坚实的安全根基。通过2000MPa级热成型钢材、独创的“牛角形”能量吸收结构、双吸能路径设计、6秒持续保压的侧气帘等高规格硬件配置,奇瑞将整车结构打造为一道“可吸能、可守护、可应变”的最后防线,不仅满足C-NCAP、Euro NCAP等全球主流标准,更对翻滚、坠崖、偏置碰撞等极限事故场景进行了超常规验证,确保真正的“撞得起,护得住”。

碰撞安全,是奇瑞多年来最坚实的安全根基。通过2000MPa级热成型钢材、独创的“牛角形”能量吸收结构、双吸能路径设计、6秒持续保压的侧气帘等高规格硬件配置,奇瑞将整车结构打造为一道“可吸能、可守护、可应变”的最后防线,不仅满足C-NCAP、Euro NCAP等全球主流标准,更对翻滚、坠崖、偏置碰撞等极限事故场景进行了超常规验证,确保真正的“撞得起,护得住”。

信息安全,则体现了奇瑞对智能时代隐私与系统安全的高度重视。在产品设计之初即融入“安全架构”理念,奇瑞构建了从端到云的全链路加密体系,并引入量子加密等前沿技术,通过全球79项法规与标准认证,不仅保护用户数据隐私,更防止整车被黑客入侵造成系统性风险。

健康安全,是着眼于每一次的“安心呼吸”。在内饰材料方面,奇瑞执行远高于国标的环保标准,实现全车“零苯、低甲醛”,并追踪超1,200种潜在异味来源,从源头控制污染。座舱面料选用天然抑菌材料,即使历经万次磨损,其抗菌率仍保持在99%以上,为用户打造一个真正洁净、健康的内部环境。

救援安全,则是在最极端状况下仍不放弃生还希望的坚守。奇瑞创新构建了“五重保险”解锁机制与冗余供电系统,确保事故发生后车门可解锁、电源可恢复、救援可响应,将事故后的“逃生窗口”牢牢把控在系统之内。

功能安全,是奇瑞作为负责任车企的整体格局体现。从电气架构的毫秒级断电响应,到累计超125万公里的全球辅助驾驶实地验证,再到多地区、多场景、多气候下的一致性表现,奇瑞的安全设计不仅关乎个体乘员的保护,更考虑到整车的“系统安全”表现。

这套从被动防护到主动预测、从个体安全到系统安全的“七维安全矩阵”,不仅是奇瑞安全体系的全新跃升,也代表了其对汽车安全从理念到实践、从技术到哲学的再一次重申。在奇瑞看来,所谓“安全”,从来都不只是一次测试合格、一项参数达标,而是每天、每一公里、每一次突发时刻都站得住脚、托得住命的真实能力。

这套从被动防护到主动预测、从个体安全到系统安全的“七维安全矩阵”,不仅是奇瑞安全体系的全新跃升,也代表了其对汽车安全从理念到实践、从技术到哲学的再一次重申。在奇瑞看来,所谓“安全”,从来都不只是一次测试合格、一项参数达标,而是每天、每一公里、每一次突发时刻都站得住脚、托得住命的真实能力。

03

理工男的“胆小”,是对安全最大的尊重

一直以来,奇瑞在公众眼中始终带着一股浓浓的“理工男”气质——低调、务实、技术导向、步步为营。在新能源汽车、智能化、混动技术等前沿领域,奇瑞敢投、敢闯、敢试,很多技术路径都走在行业前列。而对于安全的态度,奇瑞一直都是十分谨慎的。

发布会现场,奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃坦言:“我们再困难,不省研发的钱;我们再忙,不减少培训的时间成本;我们压力再大,也不降低安全成本。”如果换成尹同跃董事长经常说的一句话,那就是奇瑞很“胆小”。

所谓“胆小”,不是保守和畏惧,而是一种对风险的高度敬畏和对用户的极端负责。正因为足够“胆小”,奇瑞总是比别人想得更远、准备得更多。在产品立项前,奇瑞往往比同行更早提出安全预案;在技术定型前,它宁可反复验证、投入更多时间和成本,也不愿在安全性上冒哪怕一丝风险;在最终量产上车的阶段,奇瑞更是将“安全”设为最后一道、也是绝不可逾越的红线。

也正是因为这份“胆小”,奇瑞有了“起大早、赶晚集”的现象:早早开始研发,但真正推向市场的时点却总是略晚一步,不是技术不成熟,而是安全性必须万无一失。汽车毕竟是关系到生命的产品,任何看似微小的隐患,在极端场景中都可能成为无法挽回的代价。

在奇瑞看来,安全不仅是一项技术指标,更是一种企业信仰。它不是被动迎合的法规底线,而是主动坚守的品牌底线。从全球标准的对标测试,到超越法规的极限挑战,奇瑞始终把“造一辆安全的车”作为对生命的最高敬畏。

这种把“胆小”写进基因的工程思维,正是奇瑞在安全领域最真实、最可贵的底色。