长城35年:从一颗螺丝到世界信任的整车,中国制造的硬核与温度

全新坦克500开启预售,以全场景智能豪华越野重新定义越野体验。然而对于今天的汽车市场来说,新车的登场已经超越了产品的范畴,它更像是当下时刻来自长城的一记有力宣言:新时代的中国制造,既能征服荒野,也能征服人心。

2025-08-14 | 出处: 汽车预言家 | 责编: 谷博文

全新坦克500开启预售,以全场景智能豪华越野重新定义越野体验。然而对于今天的汽车市场来说,新车的登场已经超越了产品的范畴,它更像是当下时刻来自长城的一记有力宣言:新时代的中国制造,既能征服荒野,也能征服人心。

2025年,长城汽车迎来了第35个年头。这家从保定起步的企业,在三十多年的风雨历程中,穿越了数次经济周期和技术变革,从最初的小型皮卡厂成长为在全球市场拥有话语权的中国车企代表。在近日的“长城长·35周年开放日”活动中,长城汽车第一次以如此全景的方式,向外界展示了自己的“底牌”。

“底牌”不限于徐水工厂内精密高效的自动化生产线,亚洲最大碰撞实验室、国内首个环境风洞实验室等硬核技术设施,还有从能源、零部件到智能驾驶的完整产业链生态,以及为员工打造的生活、教育、医疗、康养体系。多维度不同寻常的企业形态,让长城的任务不只是造车,而是在构建一个有温度、有韧性的生态系统。现如今,长城汽车的竞争力也不只停留在硬核的产品参数表上,更在看不见的细节里,在那份对品质、对责任、对人的长期坚持里。

在全球汽车产业风起云涌的时代,长城汽车用自己的故事告诉我们:真正的领先,不是跟着潮流快跑,而是有能力时刻保持稳稳站立;真正的中国制造底气,不只是产量和规模,而是敢于、也有能力定义行业标准,甚至引领全球趋势。

1

长城藏着中国汽车的“硬核底气”

今天的长城汽车,已经进入一个全新的发展阶段。市场不再是它唯一的评判指标,技术的全面落地才是最硬核的企业力量。

与不少车企早期依赖外部技术不同,长城在35年的发展中,坚持走“难而正确”的道路。把利润持续投入到底层研发,不为短期业绩牺牲技术积累。早在国内汽车产业仍在普遍“引进来”阶段时,长城就着手布局动力系统、三电技术、智能驾驶、氢能、热成型等关键环节的自主研发,从一颗螺丝、一套模具做起,逐步打破外资技术在核心领域的垄断。

这种坚持在今天得到了回报。

走进长城的研发体系,“七国十地”的全球研发布局正在同时运转:德国、奥地利的团队专注底盘与动力调校,印度、韩国的团队在软件与智能化上深耕,中国本土的技术中心则整合各地研发成果,实现“全球标准、本地最优”的开发模式。这样的研发网络不仅让长城产品在全球市场都能符合高标准的法规与消费者需求,更让技术创新成为可持续的竞争力来源。

关键技术的自主化,让长城得以反向输出能力。从发动机、变速箱到热成型模具、电池系统,旗下零部件公司已能为宝马、奔驰、劳斯莱斯等国际一线品牌批量供货,让“中国制造”不仅出现在全球的展厅里,也出现在豪华品牌的供应链深处。这是中国汽车技术成熟度的验证,更是全产业链价值跃升的体现,长城不再只是中国市场的竞争者,而是全球供应链中的价值创造者。

关键技术的自主化,让长城得以反向输出能力。从发动机、变速箱到热成型模具、电池系统,旗下零部件公司已能为宝马、奔驰、劳斯莱斯等国际一线品牌批量供货,让“中国制造”不仅出现在全球的展厅里,也出现在豪华品牌的供应链深处。这是中国汽车技术成熟度的验证,更是全产业链价值跃升的体现,长城不再只是中国市场的竞争者,而是全球供应链中的价值创造者。

这种技术反哺市场的循环,推动了长城在海外布局的跃升。从早期的整车出口,到今天的“研、产、销、服”全链条出海,长城在全球已形成全动力、全品类、全档次的产品矩阵,海外销售渠道超过1400家,累计销量突破200万辆。更重要的是,这种转型不仅带来了销量的增长,更让中国汽车技术完成了从“引进来”到“走出去”的历史性跨越。

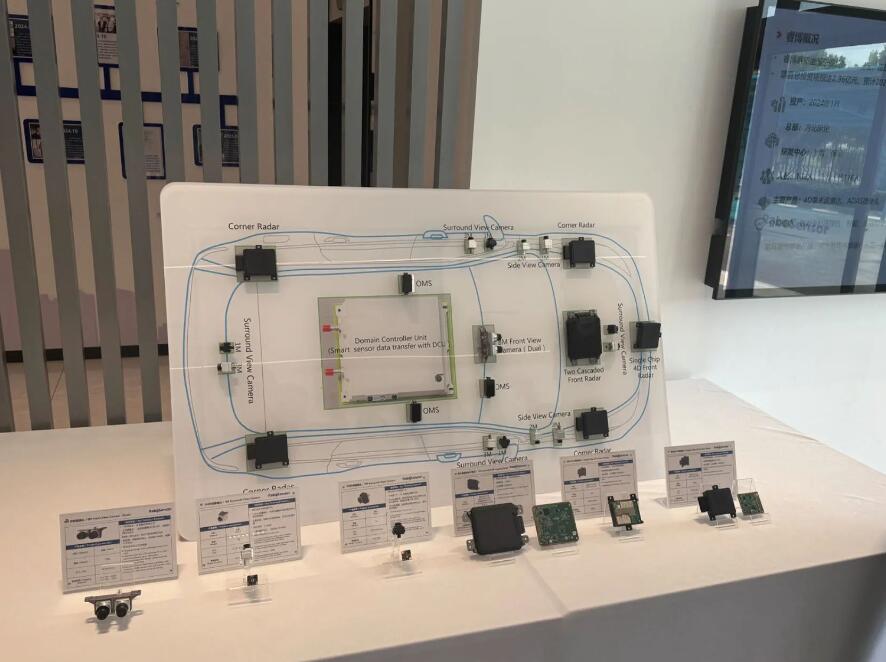

长城汽车股份有限公司董事长魏建军曾说过,“电动化、人工智能等技术,为汽车产业带来了发展新机遇。”近年来,长城汽车也不断聚焦新能源汽车智能化技术,打造了端到端大模型、新一代人工智能数据智能体系和九州超算中心,让现代汽车的关键核心技术牢牢的掌握在自己手里。

长城不断证明,中国品牌也能凭借自主技术,在全球汽车产业的话语体系中占据一席之地。

2

用全产业链品控,赢得超1500万用户信任

如果说长城汽车的技术落地是企业发展的底气,那么贯穿零部件到整车的品控体系,则是长城汽车为消费者信任的关键路径。

长城的底色是“长期主义”,不为短期销量牺牲品质,不以压缩成本换取价格优势,用十年磨一剑的定力,在技术积淀、品质坚守与用户共生中寻找企业的可持续发展之道。据了解,连续三年,长城的研发投入都超过百亿元,这些投入并不只停留在纸面上的研发预算,而是变成一座座看得见、摸得着的硬核设施:

·国内首个自主品牌安全试验室,模拟极端翻滚与多角度碰撞;

·国内唯一综合性试验场,50公里多样路况确保每款车型经历严苛全地形测试;

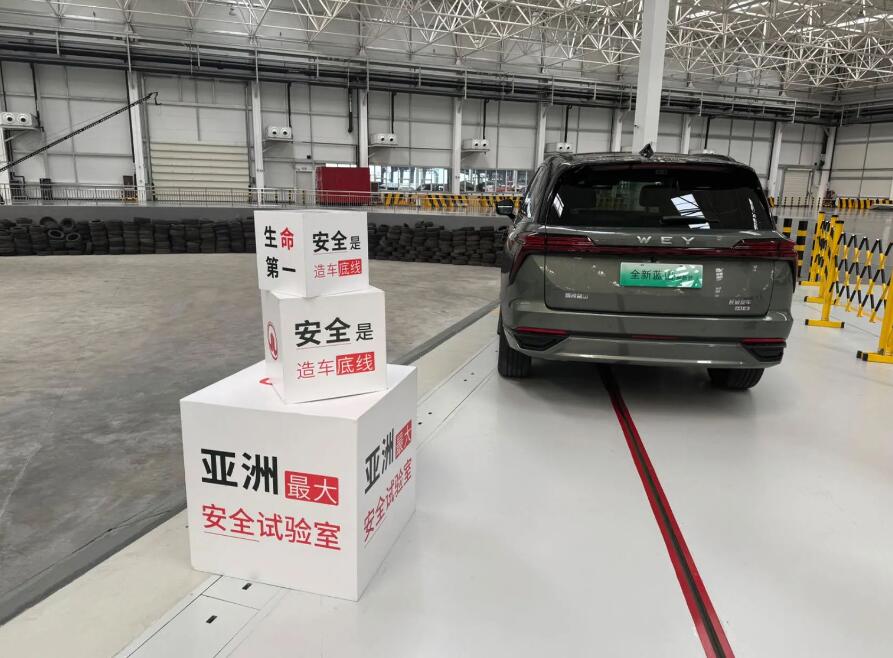

·亚洲最大多角度碰撞实验室,为安全设计提供全链路验证;

·高海拔环境模拟试验室,让发动机和电驱系统在极端环境下依旧可靠运行。

走进有着10个标准足球场的亚洲最大角度碰撞实验室,可以清晰的看到地坑中布有的牵引系统,这在其他实验室是很难见到。这里的负责人向我们介绍,长城的牵引系统从硬件选型、系统集成、软件开发、设备调试进行了自研,打破国际技术垄断,在全球主机厂里是第一个,达到了国际顶尖水平,申请专利11项,成本只有外部购买的三分之一。

走进徐水整车工厂,冲压车间的全封闭式生产线几乎听不到噪音;焊装车间里,634台机器人协同作业,将白车身骨架精度合格率稳定在96%以上;总装车间的节拍控制在52秒。

这里的工作人员介绍,通常他们一杯水还没喝完,一辆新车就能从生产线上驶出,虽然速度很快,但每一道工序都嵌入了自动化检测和信息化追溯系统,确保每一辆交到用户手中的车都经过全生命周期的质量管理。

长城深知品质不仅取决于整车生产,更取决于零部件的可靠性。其旗下精工模具掌握着热成型、高强板、铝成型等关键制造技术,甚至首创了行业领先的水浴热成型工艺,大幅提升车身强度与耐腐蚀性能;蜂巢能源则突破了无钴电池技术瓶颈,减少对稀缺资源的依赖,同时提升了动力电池的安全性与寿命。

这种从源头把控的能力,让长城在新能源、智能化转型的浪潮中,不必被供应链的波动所裹挟。

长城汽车全产业链的品控逻辑,本质上是将技术研发、质量管理与用户价值绑定在一起。同时也用高于行业平均水平的测试标准,换来了消费者在选择时的那份笃定。

3

“软实力”换来的“核心竞争力”

技术和产业链是长城汽车的硬实力,那么它让人称道的另一面,则是用“软实力”塑造出的核心竞争力。在2024年末,长城为员工分发了40亿元奖金,看似是一次简单的物质奖励,而背后也显现着一种难得一见的企业态度。

回馈,不是年度业绩的短期刺激,而是长期主义下的信任兑现。当然,信任不止于眼前的利益,更在于企业对员工的未来长期考量。此前,长城汽车发布的“35+计划”,则在更深层面上展现出长城汽车的态度。

长城汽车打破了行业惯常的年龄门槛,让资深人才不必因为岁数被边缘化,也让年轻力量快速走向管理层。如今长城汽车的高管中,多位是80后,管理层结构既有经验的沉稳,也有年轻的锐气。

长城在人才观上的一个显著特点,是让价值评判回归本质,不以年龄、资历为唯一标准,而是看能力与贡献。在这样的文化氛围下,员工的发展路径是开放的,职业可能性是多元的,“被定义”的边界被打破,每一位汽车人才都能找到属于自己的成长坐标。

长城汽车对人才的重视,并非停留在职场层面,而是深入到员工的生活半径。参观长城的生活园区,会发现爱情地产、爱和城教育、兴芮医院等一系列配套已经构成了一座功能完备的“小城”。从2009年首个长城家园到如今投资150亿元建设的爱情城综合体,长城让员工不必为安居担忧。

在爱和城学校,一位还在暑假中值班的老师向我们介绍,教育则解决了大部分员工子女从早教、托班到幼儿园,再到高中的15年一站式教育需求,且高中的本科上线率在90%以上,让长城员工没有后顾之忧。

这些产业布局的存在,使得长城员工在职业发展的同时,也能兼顾家庭、健康与生活质量。而他们背后的核心逻辑也十分清晰:人才是产业发展的根基,而企业的责任不仅是创造商业价值,还要为员工、行业乃至社会搭建可持续发展的生态。

35年的长城,是一部关于坚持与进化的长篇实录。在这个全球汽车产业进入深度变革的时代,它也让“靠谱的长城”并非停留在一句形容上,更成为了一种可被验证的事实。35年只是起点,长城的“长跑”故事,还在继续。