阿维塔的设计之风,吹动了谁

一场看似围绕“风阻系数”的技术争议,意外地将阿维塔12推上了风口浪尖。

2025-05-09 | 出处: 汽车预言家 | 责编: 谷博文

一场看似围绕“风阻系数”的技术争议,意外地将阿维塔12推上了风口浪尖。

事件的经过早已广为传播,技术争议也已有众多分析。但值得我们重新思考的是:为何偏偏是阿维塔12,成为了这场“风阻罗生门”的焦点?而这场看似是风洞数据之间的较量,实际上更像是一场借技术之名、行设计审判之实的公共表达试炼。

在这场“非主流”与“主流”之间的拉扯中,阿维塔12之所以被推上争议中心,根本原因或许并不是风阻本身,而是它那过于鲜明的“设计之姿”——它太过鲜明,甚至在视觉上突破了人们对空气动力学设计的固有认知,也因此天然地置于“审美风险”与“工程合理性”双重评判之中。

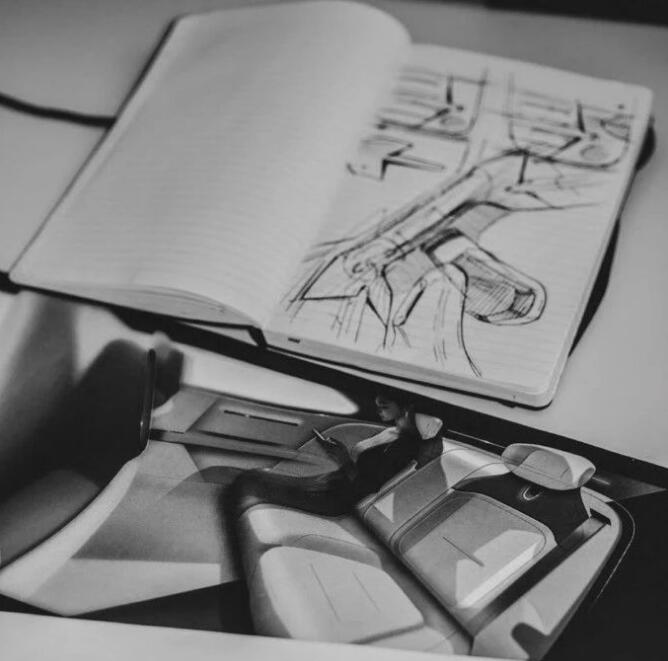

作为一款定位智能豪华轿车市场的高端车型,阿维塔12自亮相起便因其极具未来感与辨识度的设计广受关注。它采用封闭式前脸、取消传统后尾窗的无后弦窗掀背结构、隐藏式激光雷达以及异形方向盘等诸多大胆设计,几乎在每一处造型上都传递出“与众不同”的信号。

正是这种脱离传统、拒绝同质化的设计逻辑,使得它在被讨论时拥有更高的“可见度”,也更容易成为舆论放大器下的样本。从某种意义上讲,这场围绕风阻的讨论,其本质指向并非数据本身的误差,而是中国新能源汽车在“原创设计”上的信任门槛与表达代价。

因此,“风阻门”事件真正引出的,其实是一个更值得深思的问题:我们是否真正为汽车设计中的“不同”,预留了足够的宽容度与专业认知?

在过去的十年里,中国汽车工业在产品力、技术迭代和智能化水平方面取得了长足进展,甚至在部分领域实现了“弯道超车”。但与此相比,设计能力的成长轨迹则显得更加曲折。

不可否认,越来越多国产车型开始呈现出成熟而富有辨识度的视觉语言,一些品牌也在努力建立自己的家族化设计体系。然而,“撞脸事件”“致敬风波”乃至公开“山寨”的现象,仍时常出现,不少车型被批评在设计上“参考过度”保时捷、特斯拉等国际品牌。

这反映出的,不只是个别产品的选择问题,而是中国汽车品牌在原创设计这条道路上仍面临系统性挑战:技术可以快速堆料,配置可以迅速升级,但设计语言的确立、审美体系的形成与文化内核的沉淀,则需要更长周期、更深积累。

而阿维塔12之所以引发如此广泛的舆论响应,恰恰说明——在设计表达领域,中国车企的每一次“异类之举”,都会承载更多期待,也面临更大考验。

回望全球汽车设计史,从日韩到欧洲,从美系到德系,几乎每一个后发市场的车企都经历了从模仿到突破、从借鉴到确立自身风格的过程。设计力的跃迁,往往比技术积累更为缓慢,却更具品牌决定性。

但令人遗憾的是,近年来随着智能电动时代的加速到来,“模仿现象”似乎又在某些新势力中“死灰复燃”。一些品牌在产品节奏和市场压力面前,选择用“熟悉设计”赢得“安全感”,短期内固然有效,长期看却难免陷入同质化困境。

在这样的背景下,像阿维塔12这样愿意做减法、不讨好市场、坚持个性化表达的设计路线,更显珍贵。它所呈现的不仅是技术实现,更是设计哲学的自觉,是对“原创应当成为核心竞争力”的品牌立场宣示。

消费者的审美已经悄然转变。在“功能为王”之外,今天的年轻用户越来越看重一款产品是否具备独特个性、是否代表某种文化主张。设计,正在从“造型工程”转向“品牌表达”。这意味着,未来的市场竞争将不再只是技术与价格的较量,而将转向以设计为核心的价值竞争。

在这个意义上,阿维塔12通过大胆的形态选择与清晰的设计主张,成功打破了行业对于“主流设计”的路径依赖,也让设计从附庸品变为行业话语体系的中心议题。这正是中国品牌向高质量发展跃迁过程中的必由之路。

或许,关于风阻的讨论还将持续,最终的风洞测试结果也终将落地。但无论结果如何,阿维塔12已在这一场舆论风波中完成了一次极具力量的品牌表达。

它不迎合、不退让、不照搬传统标准,而是用一套极具前瞻性的设计语言,回应了市场对于“创新”与“原创”的质疑。这不是一款试图讨好所有人审美的产品,但恰恰因为如此,它成了一款值得被认真讨论的车。

在这个从“拼配置”迈向“拼设计”的拐点时刻,中国汽车品牌的下一场竞争,不是“做得像谁”,而是做成自己。

阿维塔的设计之风,究竟吹动了谁?或许答案正是——吹动了整个行业,对“原创设计”的重新思考。