高达4.8%,吉利一季度ROS直追跨国巨头

5月15日,吉利汽车(0175.HK)发布了一份“含金量”极高的季度财报——

2025-05-16 | 出处: Auto Business | 责编: 谷博文

5月15日,吉利汽车(0175.HK)发布了一份“含金量”极高的季度财报——

5月15日,吉利汽车(0175.HK)发布了一份“含金量”极高的季度财报——

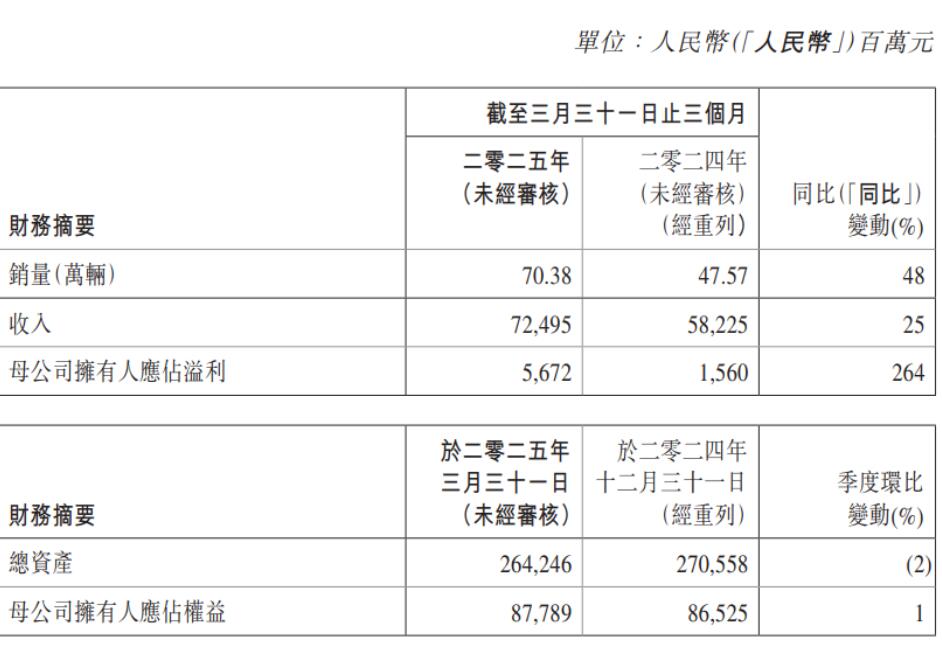

2025年第一季度,吉利汽车实现营业收入725亿元,同比增长25%;归母净利润达56.7亿元,同比大增264%;单季销量首次突破70万辆,同比增长48%,远超行业平均增速。

在以价换量成为常态、盈利空间持续被压缩的行业现状下,吉利汽车一季度财报中的每一个数据都值得进行详细解读。但在此背后,还有一个很容易被忽略的数据,那就是吉利高达4.8%的ROS(销售回报率),这几乎已经接近很多跨国车企的ROS数据。

更加值得关注的,不仅是其在2025年做到了稳定提速增长,实现了质量升级与结构优化的多重跨越,种种突破之后,它已成为当下车圈为数不多的、在销量、利润与科技价值上实现三线突围的企业。

从近两个月之前,吉利汽车发布2024“史上最强”的财报,让外界看到了它开始进入“战略回报期”;一个月之前,一份净利润暴涨的吉利汽车盈利预告,也再次向市场宣告吉利汽车已经开启了快速冲锋的2025年。如今,随着一季度财报各项数据的公布,一个更加全面的吉利汽车已经摆在了资本市场和消费市场的眼前:

从近两个月之前,吉利汽车发布2024“史上最强”的财报,让外界看到了它开始进入“战略回报期”;一个月之前,一份净利润暴涨的吉利汽车盈利预告,也再次向市场宣告吉利汽车已经开启了快速冲锋的2025年。如今,随着一季度财报各项数据的公布,一个更加全面的吉利汽车已经摆在了资本市场和消费市场的眼前:

被低估的吉利,开始展现出真正的实力。这不是“泼天富贵”的短期快感,而是持续积累下的“战略回报”。

01

ROS达4.8%,吉利领先不止一点

进入2025年,新能源汽车市场格局不断被重构。此时此刻,能实现“结构优化”和“盈利提升”的传统车企,正变得越来越稀缺,显然吉利是其中之一。

吉利在公告中提到,吉利一季度的归母净利润达56.7亿元,同比增长264%;毛利率提升至15.8%。简单的两项财务指标,在全行业“卷低价”的背景下,已是极为罕见的结构性反弹。要知道,过去两年“新能源销量暴涨但亏损扩大”几乎成了行业通病。但更重要的是,吉利汽车一季度的ROS达到4.8%,而去年其该项指标数据仅为2.7%。

销售利润率是衡量公司销售业务盈利能力的指标,销售利润率越高,说明公司在销售过程中能够获得更高的利润,也是管理者评估公司盈利能力的重要指标之一。

换句话说,虽然从2 月份开始,中国汽车市场的价格竞争非常猛烈,但是吉利汽车的核心盈利能力还是在不断的提高。要知道,今年中国车企的一般销售回报率不到4%,而凭借该成绩,吉利足以称得上是中国最领先车企的盈利水平,这个数字也能在相当程度上表明,吉利当前的综合能力正超出外界预估。

换句话说,虽然从2 月份开始,中国汽车市场的价格竞争非常猛烈,但是吉利汽车的核心盈利能力还是在不断的提高。要知道,今年中国车企的一般销售回报率不到4%,而凭借该成绩,吉利足以称得上是中国最领先车企的盈利水平,这个数字也能在相当程度上表明,吉利当前的综合能力正超出外界预估。

这进一步反映出,吉利不仅没有通过“补贴换市场”去透支未来,还实现了以经营改善推动现金正流入。相比大多数新势力“高估值+亏损扩大”的模型,吉利做到了规模+价值双增长,这意味着吉利现在不仅卖得多,更在卖得“值”。这种从“规模导向”向“价值导向”的转型,是一众“掉入亏损泥潭”的新势力所望尘莫及的。

这进一步反映出,吉利不仅没有通过“补贴换市场”去透支未来,还实现了以经营改善推动现金正流入。相比大多数新势力“高估值+亏损扩大”的模型,吉利做到了规模+价值双增长,这意味着吉利现在不仅卖得多,更在卖得“值”。这种从“规模导向”向“价值导向”的转型,是一众“掉入亏损泥潭”的新势力所望尘莫及的。

再加上市场正在从“预期驱动”走向“现金流驱动”,在这个分水岭,能赚钱、会赚钱的传统车企,远比能“讲故事”的新势力更有吸引力。因此,所以吉利财报数据的价值,并不局限在自身得到的长期回报,更为汽车市场做出了效率正循环的样板。

02

新能源也能成为利润贡献者

吉利汽车的财报公告十分详细,归母净利润同比大增264%最受关注,但其背后的逻辑却很简单:一是新能源业务成主要推动力。二是吉利的产品结构优化以及规模效应日益凸显。

在两大因素的共同作用下,带动吉利汽车的整体盈利能力大幅提升。资料显示,2025年第一季度,吉利汽车累计销量达703,824辆,同比增长48%,超额完成全年销量目标的四分之一。其中,新能源车型(含吉利、领克、极氪)销量达339,200辆,同比增长135%,新能源占比提升至48%,展现出强劲的增长势头。

可以说吉利的电动化进展,正在由量变迈向质变。当然,在整个过程中,吉利没有靠某一款爆款车型“偶然突围”,而是打造了一个稳定高效的品牌+产品+技术协同体系。银河、极氪、领克三大新能源品牌,分别承担中坚力量、高端突破、智能先锋三大角色,覆盖15万至90万元核心消费区间,完成了品牌层级的“金字塔构建”。具体看来,

可以说吉利的电动化进展,正在由量变迈向质变。当然,在整个过程中,吉利没有靠某一款爆款车型“偶然突围”,而是打造了一个稳定高效的品牌+产品+技术协同体系。银河、极氪、领克三大新能源品牌,分别承担中坚力量、高端突破、智能先锋三大角色,覆盖15万至90万元核心消费区间,完成了品牌层级的“金字塔构建”。具体看来,

银河品牌:Q1累计销量近26万辆,同比增长214%,进入强劲增长通道,验证了吉利在主流电动化市场的产品节奏掌控力;

极氪品牌:一季度营收219.6亿元,毛利率创历史新高达18.8%,正式实现盈利5.1亿元,成为中国新势力中最具高端稳定性代表。

领克品牌:在智能与混动双驱动下稳健发力,一季度销量7.3万辆,同比增长19%,旗舰车型领克900上市即热销。

这三大品牌,不仅有效覆盖了当前新能源汽车市场的核心价格带,也形成了“高价值感—强技术标签—差异定位”的黄金矩阵,有效提升整体产品结构。更重要的是,技术自研优势为其提供了底层支撑:神盾短刀电池、银河11合1电驱、雷神电混等技术广泛量产,不仅提升产品力,更有效降低三电成本,使单车盈利水平逐步提升。

这三大品牌,不仅有效覆盖了当前新能源汽车市场的核心价格带,也形成了“高价值感—强技术标签—差异定位”的黄金矩阵,有效提升整体产品结构。更重要的是,技术自研优势为其提供了底层支撑:神盾短刀电池、银河11合1电驱、雷神电混等技术广泛量产,不仅提升产品力,更有效降低三电成本,使单车盈利水平逐步提升。

简言之,吉利的新能源转型,不靠单点爆款,也不靠补贴堆量,而是靠长期构建的产品体系和技术壁垒实现“由亏转盈”的产业跃迁。

03

智能化开始砸起“大水花”

智能化从来不是锦上添花,而是未来汽车最关键的价值组成。在这条新赛道上,吉利没有止步于“发布会层面的技术自信”,而是率先实现了“从实验室到商品车”的完整闭环。

众所周知,今年是“智能吉利2025”战略进入收官之年。这一时刻的到来,不是吉利智能化成功的预期,而是一种成果的展现,这也意味着在未来,吉利的高价值技术加快量产上车。事实上,作为国内首个完成“全域AI”布局的车企,吉利在AI应用领域已从概念落地到产业化,构建起领先行业的智能化底座。

在智能驾驶领域,吉利推出自研“千里浩瀚”辅助驾驶系统,覆盖L2到L3级能力,首发量产车型已有搭载;智能座舱方面,Flyme Auto用户突破百万,成为增长最快的智能交互平台;同时吉利还布局AI造车,自建“星睿智算中心”,23.5EFLOPS算力居中国车企首位,自研“世界模型”训练平台将算法训练效率提升30倍。

在智能驾驶领域,吉利推出自研“千里浩瀚”辅助驾驶系统,覆盖L2到L3级能力,首发量产车型已有搭载;智能座舱方面,Flyme Auto用户突破百万,成为增长最快的智能交互平台;同时吉利还布局AI造车,自建“星睿智算中心”,23.5EFLOPS算力居中国车企首位,自研“世界模型”训练平台将算法训练效率提升30倍。

时至今日,吉利的“AI全域化”与新能源技术融合,已经在产品、生产、交互、服务等多个层面释放效率红利,使其在智能化战场具备深厚护城河。吉利方面此前就曾表示,吉利发布千里浩瀚智能驾驶系统,L3级自动驾驶的量产,标志着吉利的智能驾驶技术进入行业前列,也预示着智能化将开始带来实实在在的商业回报。

无论是智驾技术还是智能座舱,都在2025年逐步成为吉利智能化商业变现的重要组成部分。尤其银河Flyme Auto智能座舱、极氪AI大模型智能座舱正在赋能越来越多的车型,并带来软件生态的变现模式。

高盛最新研报指出,吉利智能化资产估值已达480亿元,其技术外溢效应正在显现。当多数车企仍在智能化投入与盈利间艰难平衡时,吉利已找到独特解法,"开放而不失主导"的智能化发展路径,正在重塑中国汽车产业的全球竞争力格局。

尤其随着无限接近L3级自动驾驶的高阶智驾量产落地、智能座舱生态的建立、以及AI优化成本结构的推进,未来智能化不仅是产品竞争力的提升,更是吉利未来长期盈利的重要保障。

04

全球化,吉利的“第二增长曲线”

面对国内市场竞争趋于极限,中国车企近两年不断加速海外市场布局,试图获得更大的市场份额。作为其中之一,吉利汽车也采取了同样的措施,但在相当长的一段时间中,其利润贡献度在财报数据中并不明显。

直至2024年,吉利的该业务出现“质变”,从简单的数量增长,发展为全球业务盈利能力的根本性提升。而今年一季度,该数据保持着同样的提升。数据显示,吉利汽车一季度海外销量近9万辆,同比提升46%,超过理想、小鹏、哪吒等多数新势力。更为重要的是,吉利汽车已布局86国900个销售服务网点,2025年将新增印尼、越南制造基地,释放本地化成本优势。

目前,吉利正在加快全球市场结构布局,尤其是在东南亚、中东、欧洲等新能源潜力区。但在吉利汽车方面看来,其当前在海外市场的实力还没有完全发挥出来,有许多地方需要向其他品牌学习。从吉利汽车的角度来说,更多是极氪、领克高端车型在海外市场具有较强竞争力,带动品牌溢价出口,但新能源大众化产品还没有进行大范围销售。

尽管如此,相比许多新势力仅依靠CKD或贸易方式“试水海外”,吉利是极少数具备“全球战略+本地能力+产品体系”的成熟玩家。按照吉利的全球化发展策略,其将全球市场视为一个长期运营体系,在进入市场的同时,也在进行本地化的深度运营,确保品牌不仅仅是被动地接受市场规则,而是主动塑造市场格局。

虽然目前场或许尚非吉利利润主力,但其正在成为利润增量的新支点——“全球化+高端化+技术化”三轮驱动的第二增长曲线,已然启动。

在2025年这个节点,很多车企还在讲“变革的故事”、赌“爆款的奇迹”,但吉利正在展示另一种发展路径:靠技术筑底,靠效率取胜,靠体系穿越周期,靠稳健兑现增长。无论是新能源盈利、智能化产业化,还是全球化布局深化,吉利都没有走捷径,面对挑战,正视问题,在稳定兑现中达成长期主义的发展。